立冬已過,為什么還有臺風?

2025-11-13 22:01 來源:

11月12日18時,中央氣象臺繼續發布臺風藍色預警。12日晚,臺風“鳳凰”在臺灣屏東縣恒春鎮沿海登陸。此前,“鳳凰”已于9日以強臺風級別登陸菲律賓,造成嚴重破壞。

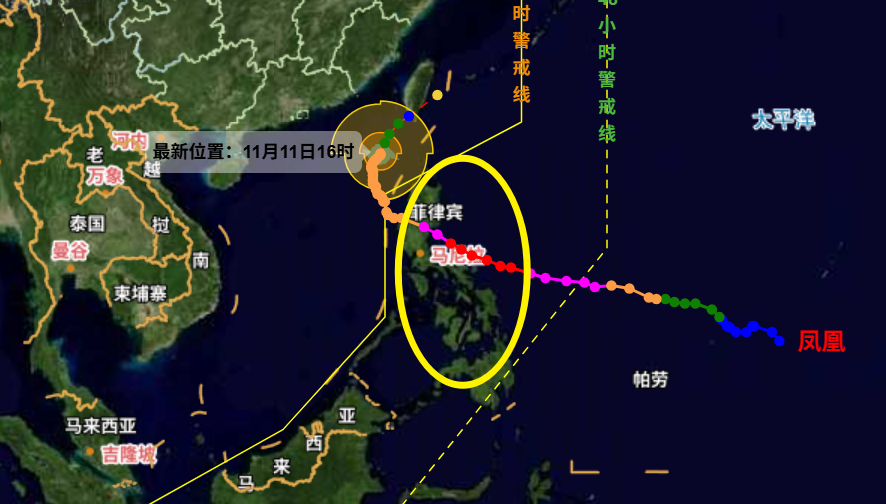

▲上圖:今年第26號臺風“鳳凰”未來24小時路徑概率預報圖(2025年11月12日08時—13日08時)。

立冬已過,11月為何還有臺風生成?今年的秋臺風有什么特點?中央氣象臺首席預報員許映龍進行了解答。

11月為何還有臺風生成?

在氣象學上,9月至11月生成的臺風被稱為秋臺風。

11月仍有臺風生成并活躍,這并不奇怪。許映龍解釋,西北太平洋和南海是全球唯一可以一年12個月均有臺風生成活動的海域,其中,4月至12月為臺風登陸的時段。

中央氣象臺統計數據顯示,1949年至2024年,共有189個臺風在秋季登陸我國,其中9月最多,為131個,10月有47個,而處于深秋的11月也有11個臺風登陸。有2個臺風在冬季(12月)登陸我國,分別為1974年第27號臺風“伊瑪”于12月2日11時30分登陸廣東臺山,登陸時中心附近最大風力有9級(23米/秒)和2004年第28號臺風“南瑪都”于12月4日早晨7時30分登陸臺灣屏東,登陸時中心附近最大風力有10級(28米/秒)。

與6月至8月生成的夏臺風相比,路徑偏南、強度偏強是秋臺風的顯著特點。

從路徑來看,秋臺風登陸我國的地點普遍偏南,最“青睞”的登陸地為廣東省、海南省、臺灣省和福建省。不同于夏臺風可能影響到華北乃至東北地區,秋臺風的主要影響范圍在浙江以南。這是由于進入秋季以后,太陽直射角南移,副熱帶高壓隨之南移,臺風一般沿著副熱帶高壓的外圍走,從而導致秋臺風路徑偏南。

從強度來看,秋臺風平均強度偏強。秋季太陽直射角南移,熱帶低緯海洋海溫高,為臺風生成提供了足夠的能量,容易生成強臺風甚至超強臺風。海溫因素以外,秋冬季節冷空氣參與,導致秋臺風的路徑、強度變化大,由此臺風帶來的風雨更強。

許映龍補充,秋臺風常致災嚴重。如2013年第30號臺風“海燕”于當年11月4日被命名,隨后發展增強至超強臺風級別,于11月7日晚間達到強度巔峰,中心附近最大風力達到17級以上(75米/秒),成為2013年全球最強的“風王”,先后影響菲律賓、我國南海海域及華南沿海和越南等地,造成經濟損失高達20億美元以上。

▲上圖:FY-2F靜止氣象衛星2013年11月8日14:00(北京時間)監測到臺風“海燕”云系主體給菲律賓大部帶來強風雨影響。

此外,2015年10月登陸廣州湛江的臺風“彩虹”、2016年9月登陸福建廈門的臺風“莫蘭蒂”、2018年9月登陸廣東臺山的臺風“山竹”等,都造成了嚴重的人員傷亡和經濟損失。

進入12月后,臺風登陸我國的頻率相對較少。1949年以來,一共有2個臺風在冬季(12月)登陸我國,最晚登陸我國的臺風為2004年第28號臺風“南瑪都”于12月4日登陸我國臺灣省屏東縣。

今年秋臺風數量偏多,“成雙成對”

今年秋臺風出現的頻率較歷史同期偏活躍。中央氣象臺統計數據顯示,今年9月以來,西北太平洋和南海臺風生成和登陸個數12個,比常年同期平均值(9.5個)偏多大約2.5個;同時,今年的秋臺風群發性特征明顯,臺風“成雙成對”出現。2025年至今共出現9對雙臺風,其中6對均發生在秋季,比如臺風“鳳凰”與臺風“海鷗”在11月形成“雙臺共舞”。

許映龍分析,今年秋臺風數量偏多、“成雙成對”,與南半球冷空氣活躍程度有密切關系。南半球冷空氣活躍,氣流就會越過赤道進入北半球,受地轉偏向力影響,由東南風轉為西南風。西南風與副熱帶高壓南側偏東氣流匯合,由此形成熱帶輻合帶。熱帶輻合帶是臺風最常見的“搖籃”,當南半球冷空氣越強時,這股西南風強度就會越強,并向東推進得更遠,有時可至東經140度以東地區,由于熱帶輻合帶既存在風向的輻合、也存在風速的輻合,因此熱帶輻合帶上容易形成臺風這樣的強烈熱帶天氣系統,而變得狹長的熱帶輻合帶上則可以同時產生多個渦旋,導致雙臺風或多臺風活動。

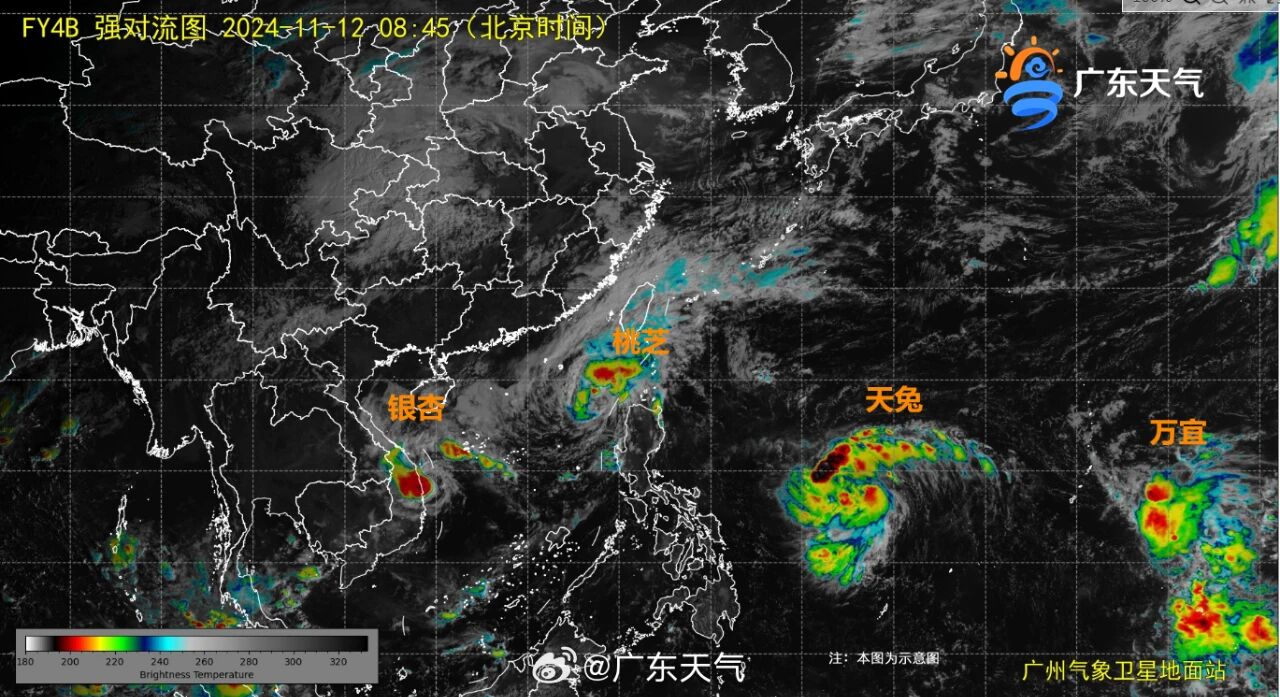

需要指出的是,11月臺風的群發性特征在過去年份中也同樣有所體現。以2024年西北太平洋為例,11月還曾出現“銀杏”、“桃芝”、“萬宜”和“天兔”“四臺共舞”的情況。另據數據統計,2001年至2024年,共有8個年份出現過11月雙臺風共存的情況。

▲上圖:2024年11月,西北太平洋“銀杏”、“桃芝”、“萬宜”和“天兔”“四臺共舞”。(來源:廣東天氣微博)

11月,氣候轉冷,是否意味著生成的臺風強度不強?許映龍表示,多數情況下的確如此,但11月仍有較強臺風生成的可能,此類臺風大多穿過菲律賓,西行進入我國南海海域,影響我國南部海區或華南沿海,不能掉以輕心。

▲上圖:2025年第26號臺風“鳳凰”的路徑正是穿過菲律賓后西行進入我國南海海域。(來源:臺風網)

有公眾疑惑,立冬節氣已過,此時節生成的臺風能否稱之為“冬臺風”?許映龍解釋,一般而言,中央氣象臺會將每年9月至11月在西北太平洋生成的臺風稱為“秋臺風”。據此劃分,“鳳凰”是一個比較典型的秋末臺風,并非所謂的“冬臺風”。許映龍還補充,在氣象業務中,預報人員對夏臺風和秋臺風均有明確定義,但目前并沒有“冬臺風”“春臺風”等明確定義。

此外,許映龍指出,根據目前的監測預報看,除臺風“鳳凰”外,近期西北太平洋和南海生成臺風的可能性較小。

中國與東盟國家氣象部門合作應對臺風

許映龍強調,西北太平洋和南海地區是全球唯一一個全年都有臺風生成的地區。整個海域屬于全球的暖池,南北半球氣流交匯活躍,容易形成孕育臺風的熱帶輻合帶,于是1月到12月都有生成臺風的條件。

相應地區攜手應對臺風天氣的重要性更加凸顯。在應對臺風乃至整個氣象領域,中國與同樣受到臺風影響的東盟國家合作屢結碩果。

今年以來,中國與越南、老撾、泰國等東南亞國家氣象水文部門已多次攜手應對“蝴蝶”“韋帕”“劍魚”“樺加沙”等臺風天氣。

6月,針對今年第1號臺風“蝴蝶”,中越雙方開展臺風預報聯合會商并進行深入交流。7月,世界氣象中心(北京)與越南國家水文氣象總局針對臺風“韋帕”啟動聯動工作機制,圍繞臺風趨勢及影響開展交流,筑牢氣象防災減災第一道防線。

今年第6號臺風“韋帕”影響期間,老撾自然資源環境部氣象水文局通過與中國氣象局共建的預警信息發布系統官方應用APP“DMH LAO”,首次發布臺風預警信息,為其防范應對臺風和強降水引發洪水、山體滑坡、泥石流等災害搶得先機。

8月下旬,在臺風“劍魚”影響東南亞期間,中央氣象臺第一時間與越南國家水文氣象總局預報中心溝通,提供臺風移動路徑和強度等關鍵預報信息,并同步在云端氣象早期預警系統、國際氣象早期預警業務支撐平臺等發布,供泰國、老撾等東南亞國家氣象水文部門參考使用,攜手應對災害性天氣挑戰。

自2016年首屆中國—東盟氣象合作論壇通過《中國—東盟氣象合作南寧倡議》以來,中國氣象局持續提升全球監測、全球預報、全球服務能力,印發《深入推進中國—東盟氣象合作發展行動方案(2024—2025年)》,在早期預警、監測預報、能力建設等領域,與東盟國家氣象水文部門不斷深化務實合作,取得豐碩成果。2025年9月17日,第4屆中國—東盟氣象合作論壇在廣西壯族自治區南寧市舉行,中國與東盟國家氣象合作正在譜寫新的篇章。

來源:人民日報客戶端、人民日報中央廚房-藍藍天工作室

編輯:顧穎

審核:孫昭

終審:張國富